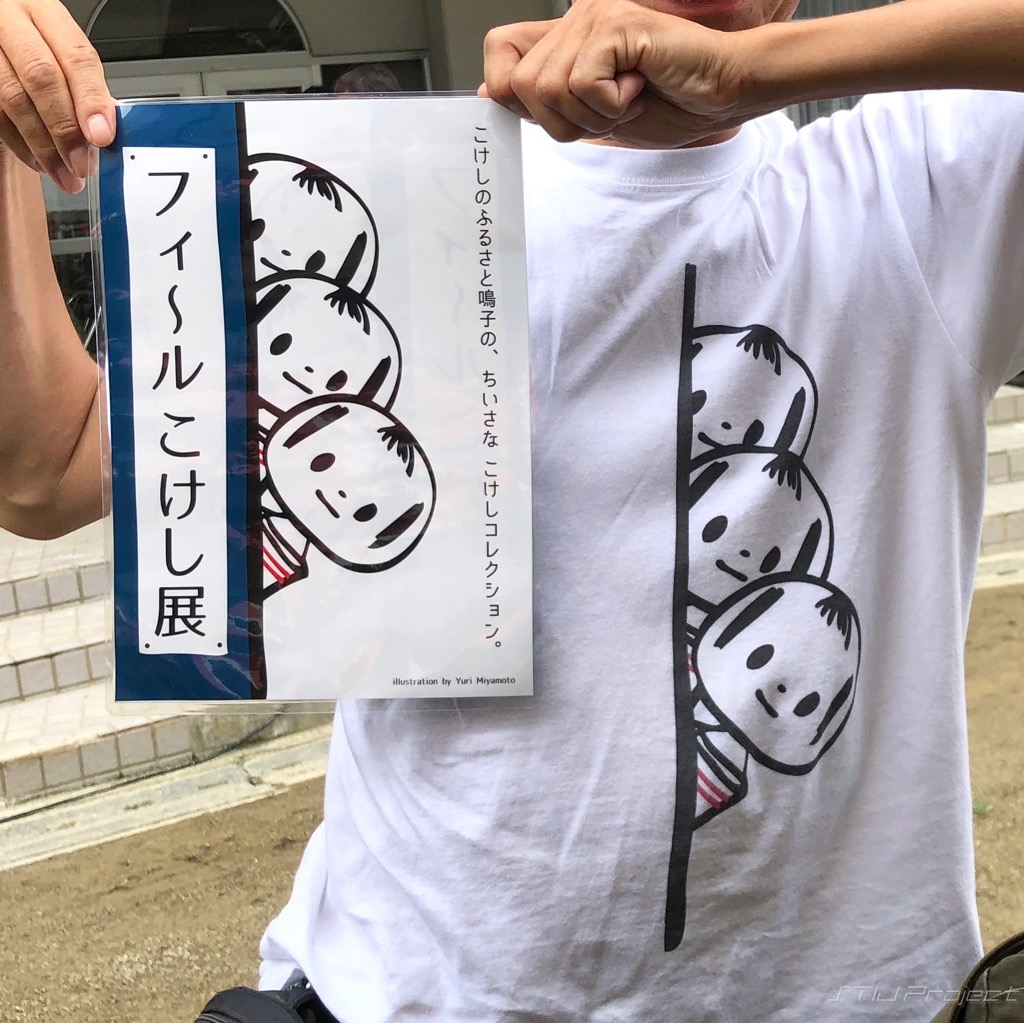

「パトスあるこけし」ってなんだろうね…と考えさせられる作品群。

こちらは伝説のこけし店「たつみ」の在庫品。

戦前、アメリカとフランスに渡航し写真を学んだ店主の森亮介氏がいわゆる伝統こけしに魅了され、私財を投じて当時の現役工人に復元・写しを依頼し、その作品を頒布したのが「たつみ」です。

産地に自らグリーン車に乗って赴き、工人に復元の意味を熱く説得し注文するときも100本単位で全て買取、収集家にも作品の価値を身振り手振りで熱く説いたといいます。(→参考:Kokeshi Wiki記事)

結果として在庫がこのように…ビジネスだけを掲げたらやっていけませんね…

しかし店主の情熱と工人の情熱がひとつひとつに込められた作品が数十年の時を越えて平成が終わろうとしている頃にあらわれたのは何かのメッセージではないかと私は感じます。

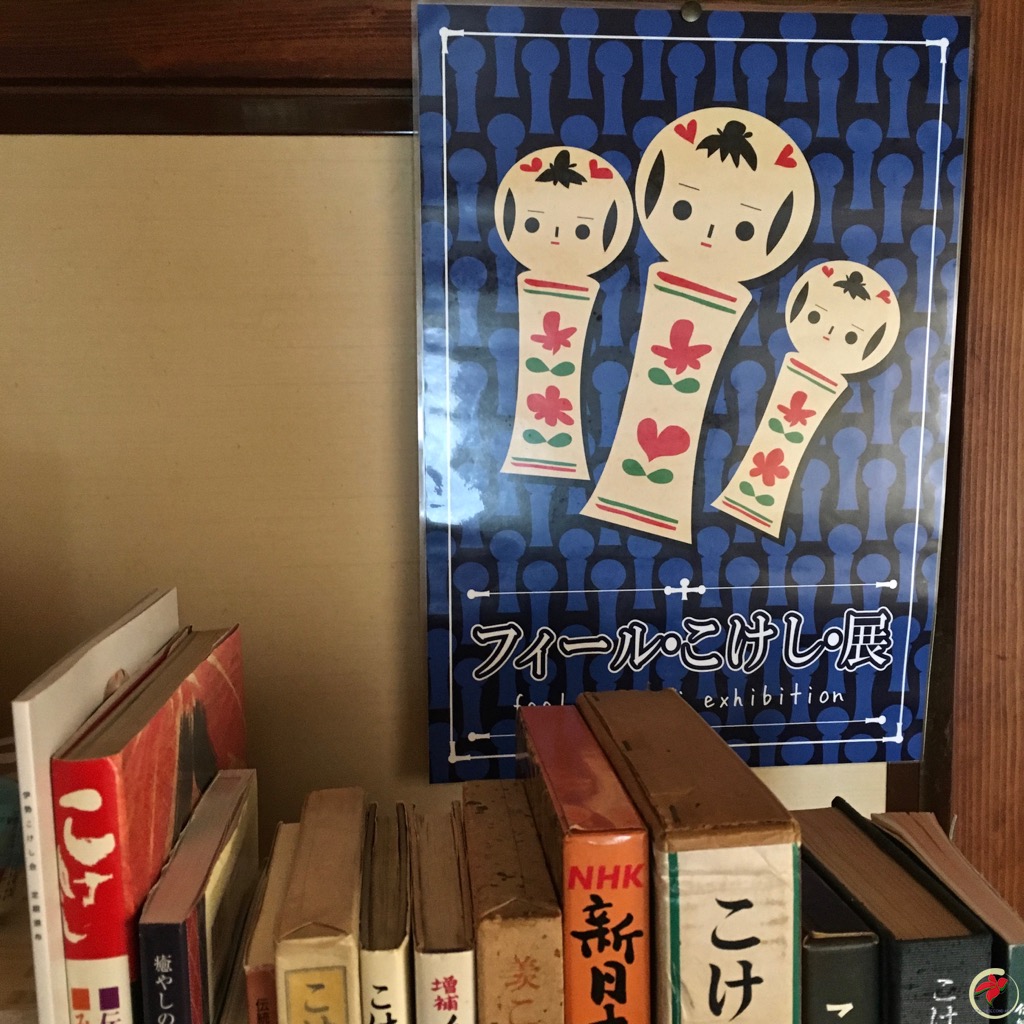

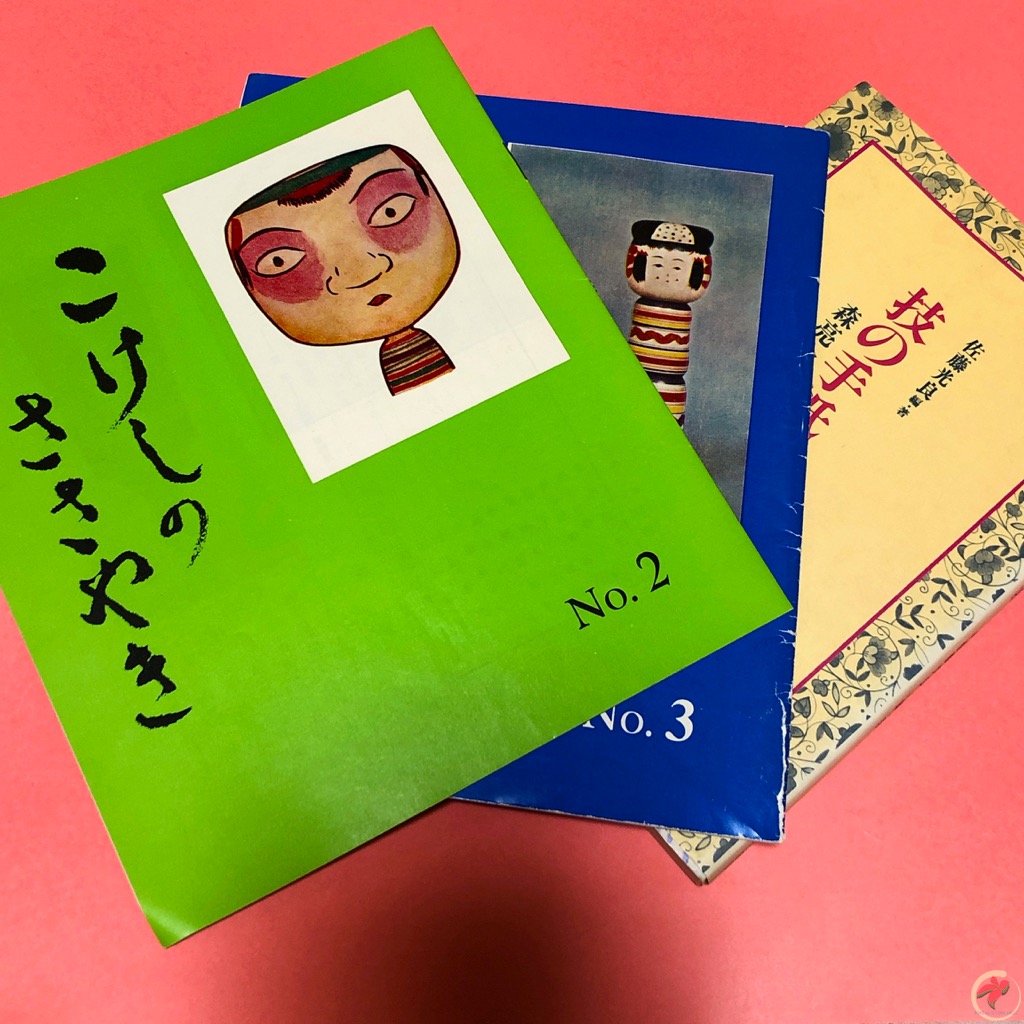

「たつみ」の店主、森亮介氏について知りたいと思っていたところで資料を入手。

冊子「こけしのささやき」の記事の一部は後述の「技の手紙」で触れられているので、比較的入手しやすい「技の…」を手に取られるとよろしいかと思います。

佐藤誠工人の息子、光良氏による「技の手紙」を読んで感じたのは、亮介氏は文芸・劇画雑誌の編集者のような役割だったのではないかということです。

「作家には描きたいものと描けるものがある。描きたいものはだいたい既製品のコピー」とは集英社の某漫画雑誌編集長の言ですが、作り手の「できるもの・できること」を引き出し、見いだし、高めていく役割を持つ人物はなかなかいないなと思います。ほとんどの場合「自分が欲しいコピーを作らせたい」で作り手に接していますから…

ちなみに工人へのアドバイスは速達郵便で送られてきたとのこと。今なら電話、ファクシミリ、e-mail、ビデオチャットとかでやり取りするのだろうと思うのだけれど、多分それらを使っていたら名作は生まれなかったんじゃないかなと思います。相手のことばを受けてそれを返す時間は短くても長くてもよろしくありません。

「要は実力をつけ、誰にでも感銘を与える事の出来るように貴方の心をこめての作品を地味乍ら努力して作って行けば、賞も貰う事も入選することも必要ないと思います」

(技の手紙、p117.より)

スケールの小さい、しかも短期間での賞賛が収入につながっているのは現在のネットにおけるビジネスモデルですが、やはり本質を追求するものが時代を超えて残るのではないかと考えます。

「たつみ」頒布品より

特に個性的な作品をピックアップしてみたいと思います。

井の頭に店舗を構えていた頃(1974〜1988、「第三次たつみ」と呼んでいる)の1979年に頒布された佐藤忠工人による菊治古型写し。忠工人が父親の型を研究し始め、いわゆる「猫目」と呼ばれる眼の描き方を試行していた頃の作品です。

当時製作された菊治古型はこの彎曲目を含め4種類ありました。