2024年11月に開催された東京こけし友の会・11月例会での「みんなで持ち寄り鑑賞会」は高橋忠蔵工人の戦後作品がテーマでした。

この鑑賞会は戦後の工人・作品に注目し、会員が持つ作品を持ち寄って展示・鑑賞を行なうというもので、2024年3月から開始され今回が7回目になります。『手帖・766号(2024.11)』の記事によれば、この鑑賞会を通じて「定評のある作品を再確認する」、「新たな観点から作品を鑑賞・評価し、秀作を見出す」、「工人やこけしに関するエピソードを話し合う」などを目標にしている述べています。

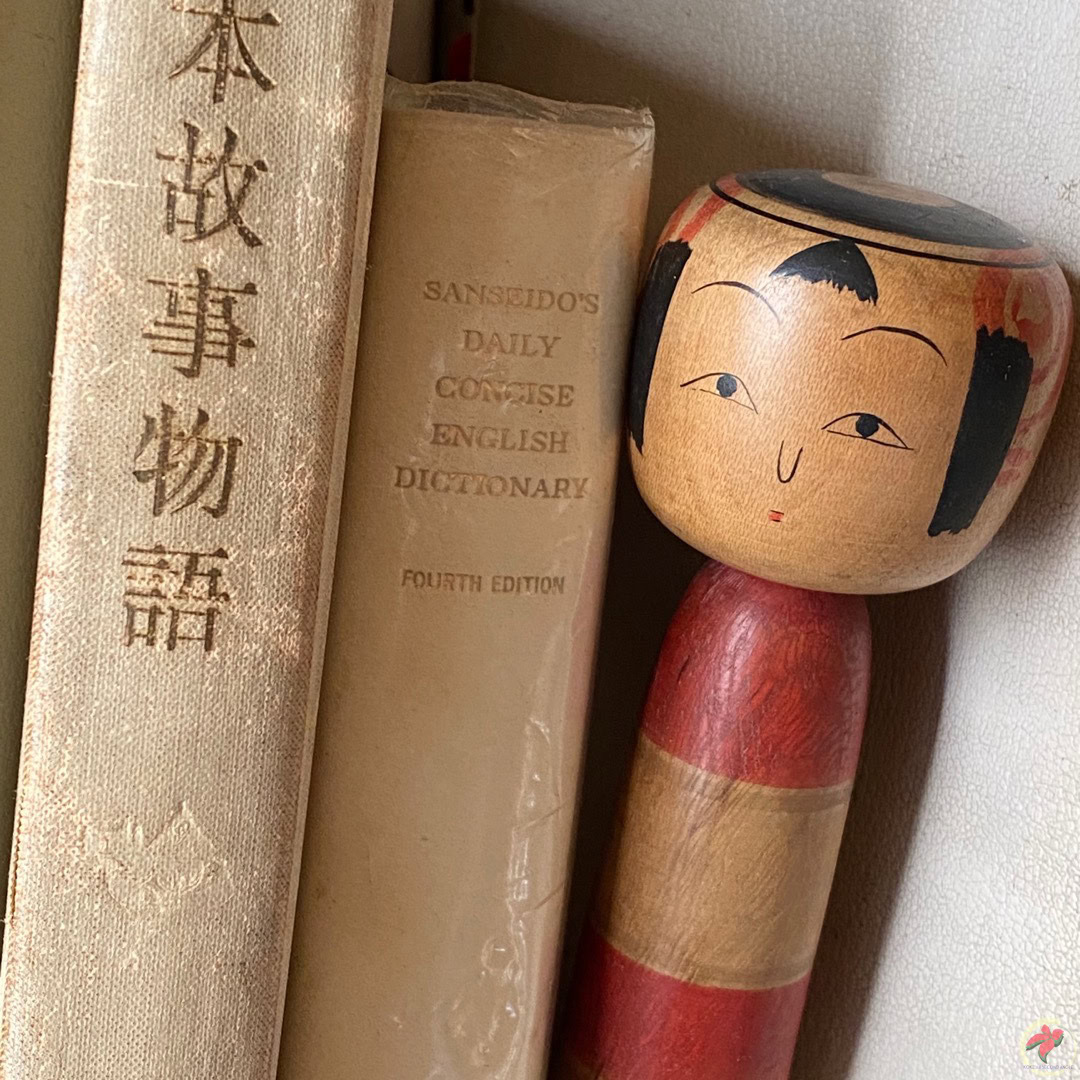

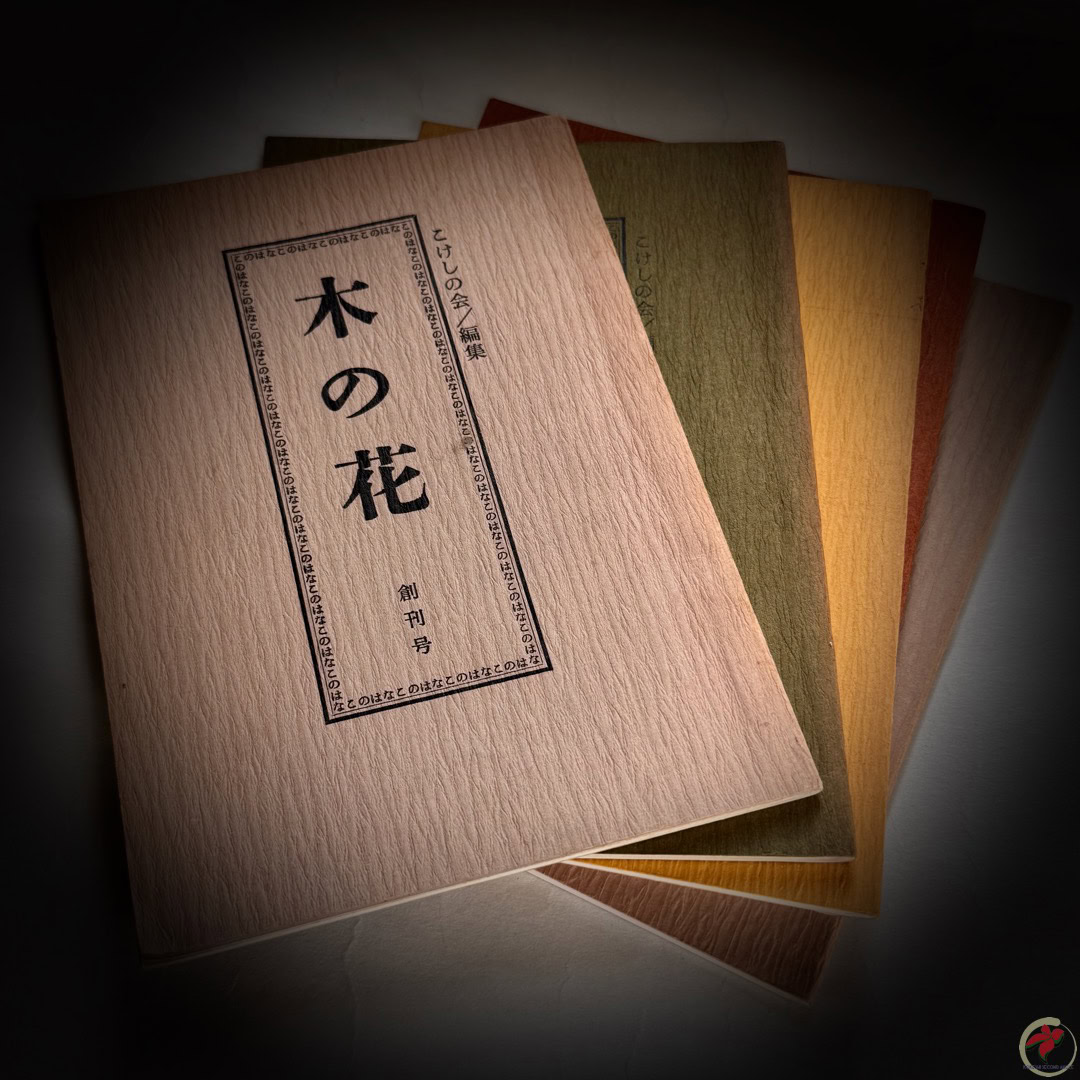

忠蔵工人は名工のひとりなのでさまざまな文献で評価がなされています。特に「ピーク期」ということばで年代変化を記した同人誌『木の花』でなされた評価は後々の蒐集家ばかりでなく、中古品の査定金額を算出する上でも大きな影響を与えています。

注意する必要があるのは「ピーク期のすべてがいい作品、高額である、それ以外の時期の作品には目もくれない」という意味ではないということです。

佳作が多い時期はこのあたりと当時の執筆者陣が判断したという意味であり、それ以外の時期にもいい作品はたくさんあります。

それらを発掘し、時期による作品の変化を見ていくことがこけしの楽しみかたと考えます。広い視野で鑑賞を継続していくことで普遍的な美しさを探究していく…『木の花』誌が目指したものはそういう楽しみ方を提案し、啓蒙していくことだったと考えます。

ところが「ピーク期」ということばだけがひとり歩きし、作品そのものを見るのではなく、極端な例を挙げれば「底面に書かれている署名と年齢、製作年(あるいは底面に貼付・押印された蒐集家の蔵書票や印)で作品の価値を判断し、値段までつけてしまう」といったケースが散見されるようになりました。私はこれを「ピーク史観」と呼んでいます。

1970年代の第二次こけしブームのとき、切手のようにこけしが投機対象にされたことがあり、製作年代の判別方法やその評価が書かれた書籍は市場価格を決める上での材料となりました。中古作品がネットオークションで取引される現在においてもこれらの書籍で評価・判断がなされることがあり、その傾向は強くなっているのではないかと考えます。

だからこそ、作品そのものをしっかり鑑賞していくことが大切になっていきます。

さて、写真の作品は『木の花 第四号 (1975)』で「厳しさが薄れ、一様におっとりした感じ…」とネガティブな評価をされている時期のものですが、よく見るとどれもいい表情をしており、木地のフォルムも安定しています。これらの作品を机の片隅に置いて仕事の合間に眺めたら気分が落ち着いてくるのではないでしょうか。いまの世知辛い時代、緊張感や厳しさよりもユルさを求める人が多いのではないかと思います。

時代や価値観が変われば観点も変わっていきます。過去の作品を再評価したり、改めて鑑賞するのはいまだと思います。遠い昔に作られたこけしたちは時をこえて、いま、ここに生きている私たちに問いかけています。